François Cléret est un médecin militaire français d’origine vietnamienne. En 1953, en froid avec sa hiérarchie, il est affecté à Magadascar dans la ville d’Antsirabé. Lorsque le sultan Ben Youssef et sa famille sont exilés dans ce lieu, c’est lui qui est en charge de leur santé. Il raconte, dans cet extrait saisissant, sa rencontre avec la famille royale marocaine et décrit avec précision le quotidien d’un monarque modeste, généreux et attentif à son entourage…

« Notre vie s’écoulait tranquille, en harmonie avec celle des habitants de l’île, lorsque, au soir du 29 janvier 1954, je reçus un coup de téléphone qui allait en changer le cours. « Ici le centre militaire – Oui? Le sultan du Maroc. – Ah bon !… Bon… J’arrive ! ». On me demandait de me rendre au centre militaire de convalescence qui avait été mis provisoirement à la disposition du Sultan du Maroc et de sa famille. Eloignés de Corse pour des raisons de sécurité, ils étaient arrivés le jour même à Madagascar où ils devaient continuer leur exil. Ils étaient accompagnés d’un médecin militaire détaché de l’Elysée qui ne semblait pas avoir toute leur confiance. Je fus reçu par un personnage modestement vêtu d’une djellaba usée qui me conduisit à une chambre où je trouvai, prostré au fond d’un lit, un jeune homme brûlant de fièvre, traité sans succès depuis huit jours pour un hypothétique paludisme. La véritable affection ayant été diagnostiquée, le traitement qui en découla amena la guérison du malade dans la nuit même. Le lendemain, celui-ci, qui n’était autre que Moulay Hassan, fils aîné du sultan, m’attendait, souriant, devant un solide petit déjeuner. Quant à celui qui m’avait accueilli la veille et que j’avais pris pour un serviteur, c’était le sultan Mohammed Ben Youssef. Dans l’après-midi même, pour fêter cette guérison, il nous réunit, sa famille et moi, autour d’une table chargée de pâtisseries. Il remercia le « sorcier venu de l’Asie », m’assura de sa confiance, et me demanda de m’occuper de la santé de sa suite. Je l’assurai de mon dévouement, mais l’invitais à demander l’accord des autorités militaires de Tananarive. Cela sembla l’amuser. Les grands chefs acceptèrent immédiatement, soulagés d’être débarrassés de cette responsabilité, même vis à vis d’un sultan déchu et en exil. Il les connaissait bien. Puis, sans plus attendre, il me présenta les membres de sa famille : la première épouse, mère des princes Hassan, Abdallah et des princesses Aïcha, Malika, Nza, et Fatim-Zohra une quatrième princesse née d’une autre mère ; puis la deuxième épouse, enceinte de quatre mois, et une quinzaine de concubines. Je fus invité gentiment à examiner l’état de santé de toutes ces personnes. Il me servait d’interprète et menait avec une autorité bonhomme tout ce petit monde remuant. Ce fut une rude journée. Je prenais contact pour la première fois avec le monde musulman. Le sultan, mon aîné d’une dizaine d’années, m’apparut comme un personnage très attachant, simple, distingué, sûrement d’une grande culture arabe, profondément honnête. Je m’étonnais qu’il puisse se complaire avec sa seconde épouse, plus jeune sans doute, d’un joli visage, mais d’une obésité qui la déformait et la faisait ressembler à une blanche odalisque, alors que la mère de ses enfants, mince, élégante, vêtue avec recherche, attirait tous les regards par la majesté de ses attitudes. Comme je m’étonnais de ce que toutes ces femmes passaient leurs journées, les unes longuement dans les cuisines à préparer des plats aux recettes compliquées, les autres à se farder ou à se faire peindre sur les parties, seules autorisées à être dévoilées, visage, mains, pieds, des motifs floraux avec des teintures végétales à base de henné, d’autres encore à essayer des robes ou des caftans lourdement brodés, le sultan me répondit que la coutume, dans le monde arabe, voulait que les femmes fussent toujours prêtes à offrir des journées de fête à leur maître.[…]

«J’avais été impressionné par la bibliothèque de l’aîné des princes, Moulay Hassan»

Plus tard, Mohammed Ben Youssef et sa suite furent transférés à l’hôtel des Thermes remis en état, sous la surveillance du colonel de gendarmerie Touya dépêché par le gouvernement français. Le sultan avait tenu à être présent à l’emménagement. Après avoir réparti les membres de sa famille dans les diverses chambres, il s’était occupé, lui-même de tout, dans le moindre détail : du choix et de l’arrangement du mobilier dans les salons, de la disposition du matériel. J’avais été impressionné par la bibliothèque de l’aîné des princes, Moulay Hassan, riche exclusivement de romans policiers… Levé tôt, le sultan consacrait ses matinées aux nouvelles de son royaume, et aux informations du monde données par la presse et la radio. Il réservait l’après-midi à des promenades dans la ville où il impressionnait les habitants par sa courtoisie et sa modestie. Il en profitait pour faire ses emplettes. Les vendredis étaient jour de prière. Commandeur des Croyants, il officiait à la mosquée, commentant les versets du Coran qu’il avait choisis. Puis il allait au marché, achetant lui-même des vivres qu’il allait ensuite distribuer aux pauvres.

Plus tard, Mohammed Ben Youssef et sa suite furent transférés à l’hôtel des Thermes remis en état, sous la surveillance du colonel de gendarmerie Touya dépêché par le gouvernement français. Le sultan avait tenu à être présent à l’emménagement. Après avoir réparti les membres de sa famille dans les diverses chambres, il s’était occupé, lui-même de tout, dans le moindre détail : du choix et de l’arrangement du mobilier dans les salons, de la disposition du matériel. J’avais été impressionné par la bibliothèque de l’aîné des princes, Moulay Hassan, riche exclusivement de romans policiers… Levé tôt, le sultan consacrait ses matinées aux nouvelles de son royaume, et aux informations du monde données par la presse et la radio. Il réservait l’après-midi à des promenades dans la ville où il impressionnait les habitants par sa courtoisie et sa modestie. Il en profitait pour faire ses emplettes. Les vendredis étaient jour de prière. Commandeur des Croyants, il officiait à la mosquée, commentant les versets du Coran qu’il avait choisis. Puis il allait au marché, achetant lui-même des vivres qu’il allait ensuite distribuer aux pauvres.

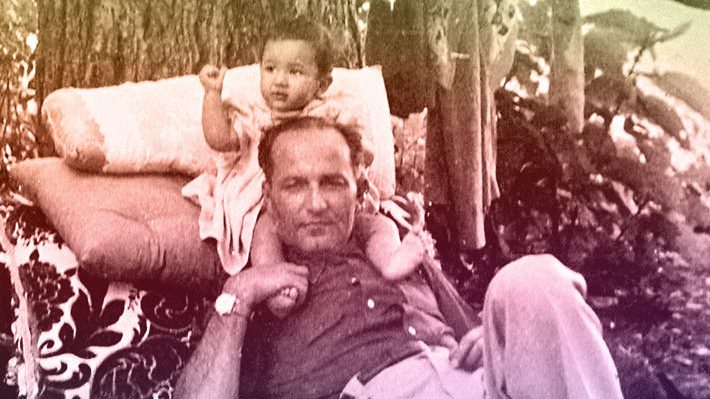

J’avais pris l’habitude, mon travail fini, de venir le voir dans ce moment qui sépare les tumultes de la journée des angoisses de la nuit. Il me confiait ses peines, ses espérances, ses joies. Je le réconfortais comme je pouvais et lui donnais des conseils de modération, d’autant qu’au Maroc la situation se compliquait. Il m’interrogeait sans cesse sur la guerre d’Indochine, avide de connaître dans le moindre détail les combats qui avaient abouti à l’indépendance. Devinant combien devait être difficile la position des eurasiens, il me demandait quelle était ma vision de ce drame qui avait opposé Vietnamiens et Français. Je l’intriguais. Il voulait m’entendre parler de mon enfance, de mes études. Mes exploits de guerre l’émerveillaient. C’était « les mille et une veillées ». Dans ces instants de parfaite intimité, mon esprit errait souvent dans le temps, et je ne pouvais m’empêcher de trouver une similitude avec ces autres nuits au cours desquelles un évêque et un prince discouraient sur leur avenir dans les boues de la Cochinchine. Mais ici, il s’agissait d’un simple médecin et d’un sultan riche d’expérience et plein de sagesse. Ainsi naquit une solide amitié ».