La violence dit beaucoup de vérités sur la société. Si on part du postulat que chaque être humain porte un potentiel de violence en lui, on peut ranger la violence parmi les réflexes qui fondent l’humanité. Le premier homme, déjà, a dû faire appel à la violence pour se protéger de la menace extérieure, défendre son territoire et préserver son intégrité physique.

Au début, donc, il y avait la violence. Puis la raison, la socialisation, l’invention de codes, plus tard d’édits et de lois, pour organiser la vie sociale. Tout cela a réduit l’usage de la violence, et l’a confinée à des espaces circonscrits, mais sans l’anéantir pour autant.

Parce qu’il y a violence et violence, bien sûr. Toutes les violences n’expriment pas la même chose, et tous les degrés de violence ne se valent pas. Les différences peuvent être légères ou prononcées, selon l’histoire, la culture et la sociologie des peuples ou, tout simplement, des groupes d’individus.

On nous dit par exemple que l’histoire de la nation la plus avancée dans le monde aujourd’hui (Etats-Unis) a été bâtie sur la violence. La violence des pionniers qui ont chassé les Amérindiens. Un peuple chasse l’autre ou le réduit, à peu de choses près, à la servitude. Cela ne vous rappelle rien ? Oh que si. Beaucoup de nations, d’Etats et de grandes histoires sont partis du même point : la violence, donc. Une violence initiale ou originelle, rendue nécessaire par le besoin et l’obligation de s’étendre, de s’affirmer, et en fin de compte d’exister.

La violence est comme la force : il faut la montrer pour éviter de s’en servir. Parce qu’elle a des vertus dissuasives. Elle devient de facto une violence « pacificatrice », au service de la paix. Elle évolue ensuite pour s’apparenter à une force d’organisation, elle crée un ordre, un establishment, une nomenklaura, et veille à sa survie. Ne dit-on pas que la guerre, qui reste la forme de violence la plus meurtrière, est nécessaire pour faire la paix ?

Finalement, le mécanisme de la violence est un processus complexe. Parce que la violence est à la fois source d’arbitraire (quand le plus fort l’exerce sur le plus faible) et réparation (quand elle émane d’un homme ou groupe d’hommes écrasés, privés de leurs droits ou de leurs libertés).

Socialement, mais aussi politiquement, la violence « parle » quand le dialogue n’est plus possible. Elle parle encore plus quand c’est toute la société qui n’arrive plus à dialoguer.

Historiquement, c’est dans les pays ou les nations les moins libres que la violence s’est toujours le mieux exprimée. La violence ne marche pas forcément de pair avec la pauvreté, mais avec l’absence de droit, de liberté, de justice…et de démocratie.

Si la démocratie reste le meilleur frein possible à la violence, c’est parce qu’elle apporte un lot de promesses : liberté, égalité des chances, accès au savoir et aux richesses, justice. Un homme qui peut parler, crier, revendiquer, en bref, un homme qui peut s’exprimer (et qui a la garantie d’être entendu) a moins de chance de basculer dans la violence.

Cela dit, même les démocraties les plus évoluées ont vu apparaître, épisodiquement, des poussées de violence dite nihiliste, dans lesquelles la violence n’est plus l’expression d’un postulat d’arbitraire mais un cri de colère et, surtout, de solitude et de refus de l’existant. Problème de riches ?

Tel n’est évidemment pas le cas de la société marocaine et des sociétés arabes en général, qui ont encore la tête dans le guidon. Et qui, en plus de ne pas être des sociétés libres, semblent mal préparées pour affronter une jeunesse de plus en plus portée vers la violence au nom de la foi.

Cette dernière forme de violence, qui fait aujourd’hui l’actualité, est pourtant ancienne. Elle a de beaux jours devant elle parce qu’elle fonctionne comme un instinct de survie. Elle traduit le désarroi de celui qui la porte, convaincu que sa foi, ses croyances, et tout ce qui le définit, est menacé de disparition…

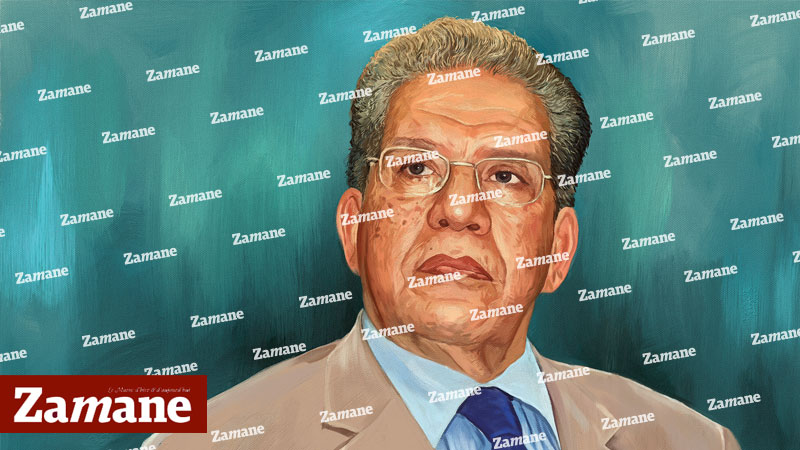

Par Karim Boukhari, Directeur de la rédaction