La question de l’enseignement revient comme un leitmotiv à chaque rentrée scolaire et universitaire. Elle revient pour nous apporter la énième démonstration des problèmes qu’elle charrie et de ceux qui s’y ajouteront, à coups sûr, les années d’après. Elle revient aussi pour nous rappeler qu’on n’a toujours pas trouvé de solution pour sauver ce qui peut encore l’être. L’accumulation des réformes pour rien, par des préposées-réformateurs n’a fait qu’aggraver une situation déjà calamiteuse et hypothéquer un peu plus le futur de générations totalement inscrites en porte-à-faux. Ce sont donc des centaines de milliers de décalés, pratiquement « insauvables », pour la simple raison qu’il relève de la gageure de remonter dans le temps pour leur trouver une issue à effet rétroactif.

Un énorme potentiel humain dans la fleur de l’âge déclaré définitivement cuit, de facto. Un immense gâchis ! Une bombe à retardement, depuis le banc de la société. Pire encore : ce marronnier lancinant qui rapplique une fois l’an, avec toutes les scories affligeantes qu’il nous remet sous les yeux, n’est pas suffisamment attractif pour être « vendeur », estiment les milieux de la presse. C’est du supposé connu et réellement vécu, entre hier, aujourd’hui et certainement demain. On s’en sort avec un minimum syndical : quelques entrefilets illustrés sur le coût des fournitures scolaires et le surpoids inutile des cartables. Et puis s’en vont. Pas vraiment de quoi mettre en émoi une opinion publique à la fois échaudée, blasée et résignée. Chez les autres, c’est le sauve qui peut sa progéniture, selon ses moyens et en fonction de l’offre d’enseignements et de filières proposés. Dramatique !

Rarement un service public a été aussi unanimement critiqué. Rarement la prise en charge politique d’un secteur aussi vital que l’enseignement et son orientation n’a été l’objet d’autant de condamnations sans appel. Une unanimité négative au terme de plusieurs décennies d’improvisation. Un immense passif que l’on ne sait trop comment aborder, ni par quel bout le prendre. Les politiques se contentent de ressasser les mêmes discours articulés autour de positions dites de principe. En fait, leurs propos cachent mal le hiatus entre ce qu’ils préconisent pour les enfants des autres, et ce qu’ils pratiquent pour leurs propres descendances.

Schématisons, sans caricature : l’école publique, une instruction au ras du Smig éducationnel, c’est pour les autres. L’école privée de qualité, de préférence étrangère, c’est pour la postérité de l’élite financière et politique. C’est cette inégalité face à l’école que Larbi Ibaaquil, professeur-chercheur à la Faculté des sciences de l’éducation, a mis à nu, chiffres à l’appui, dans un ouvrage publié dans les années 1990 sous le titre : « L’école marocain et la compétition sociale ». La répartition par classe sociale, entre établissements publics, privés et étrangers, révèlent respectivement ceci : 96%,4% et 0% pour les enfants de la classe populaire, contre 79,5%, 18,5% et 2% pour la classe moyenne, 17%, 29% et 54% pour la classe dominante. Selon une stratification sociale adoptée par l’auteur. La Première remarque est que les milieux aisés affichent, dans une proportion de 83%, une désaffection totale à l’égard de l’instruction publique. Seuls 17% lui font confiance. Une injustice sociale que les uns vivent, du dedans ; et les autres, devinent du dehors. Cette situation a-t-elle changé depuis ? Rien n’est moins sûr. Mieux, tout laisse à penser qu’elle se serait aggravée. Aussi vrai que la classe moyenne a moins tendance à se priver pour que ses enfants échappent au public ne serait-ce qu’au profit d’un privé de moyenne gamme. On est très loin des temps où l’école publique, formidable ascenseur social, était pourvoyeuse d’élites de toutes les classes. Soyons clairs, il ne s’agit pas de procéder à un nivellement par le bas pour aligner un privé performant sur la médiocrité d’un public aux abois.

Dans le fabuleux lexique élaboré pour les besoins de la cause, un mot tient le haut du pavé : inadéquation. A savoir que l’ensemble du système éducatif, du primaire à l’université, ne répond à aucun des objectifs de développement économique ou d’insertion sociale. Il est donc out. Il pédale dans la semoule en fabriquant une immensité grandissante de jeunes diplômés chômeurs jugés inadaptés à l’offre d’emploi. Le dernier diagnostic du genre, accablant et définitif, a été établi par le Roi dans son discours du 20 août 2013. On y retient, en substance, que l’heure n’est plus à la palabre cérémonielle, aux « mesurettes » en trompe-l’œil et autres réformettes à la sauvette. Mais à un déballage total. Sans interdits. Pour un changement de cap radical. Soit, mieux vaut tard que jamais. D’autant plus que le Souverain a abordé un point jusqu’ici considéré comme un tabou inexpugnable. Il s’agit de la prédominance absolue, sous couvert d’identité culturelle de l’arabe classique, comme langue véhiculaire de la connaissance et de la recherche scientifique. Avec toutes les aberrations et les décalages que cela a produit. Nécessité donc d’ouverture sous d’autres aires linguistiques.

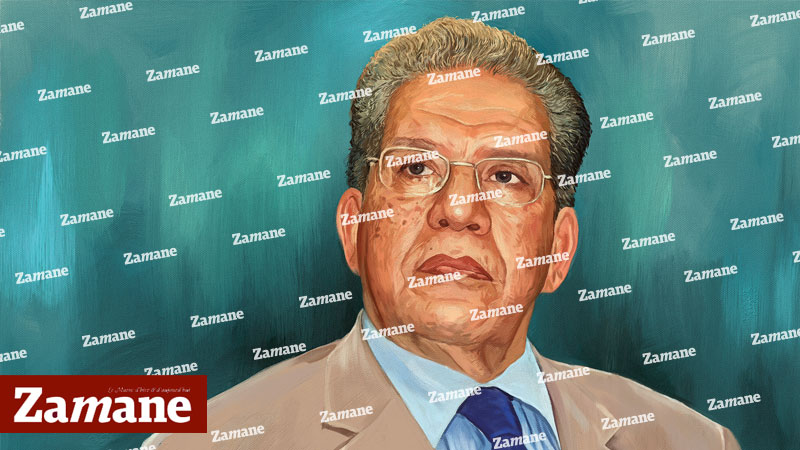

PAR YOUSSEF CHMIROU

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION

Assez d’hypocrisie !!! Il est inutile de se cacher derrière de faux prétextes et prétendre vouloir réformer l’enseignement au Maroc. Et pour cause, comme dit le proverbe « charité bien ordonnée commence par soi-même ».

Or, tous les responsables politiques et les « acteurs de développement » envoient leurs progénitures faire des études dans le privé, depuis la maternelle jusqu’à l’obtention d’un poste d’emploi royalement rémunéré !!

Et si on promulguait une loi contraignant les hommes d’Etat marocains à inscrire leurs enfants exclusivement dans les écoles publiques, hein ??

Si cette mesure venait à être appliquée, au prix d’une réelle volonté politique et patriotique, on verrait enfin notre bon vieux système éducatif renaître de ses cendres…

Je ne pense pas que la loi nécessaire est d’obliger les responsables politiques ou économiques à mettre leur progénitures dans le système public. Souvent ces mêmes personnes étaient dans le système public dans le années (40-60) soit à Rabat, Fes, Meknes, Marrakech, Oujda ou Tanger. Mais à l’époque l’enseignement était en français avec des professeurs formés et au niveau.

Le vrai problème est que les autorités marocaines sous couvert d’Islam se sentent obligé de donner la priorité à l’arabe, langue sainte… et n’ont pas envie d’assumer la responsabilité de dire qu’ils éduquent leur population dans une langue européenne de koufar ou pire en darija ou berbère (méprisés)…

Du coup au lieu de régler le problème de l’identité linguistique marocaine, on laisse le privé se charger de former les gens dans des langues non-arabes. (comme ca les islamistes et les tradi peuvent toujours se gargariser de phrase du genre: « à la mission c’est pas des marocains »).

On jette la pierre à ces élites parce qu’elles donnent plus d’importance à la connaissance moderne et à l’ouverture d’esprit plutôt qu’à savoir si l’arabe « saint » est la langue de demain ou pas. …et ce pragmatisme énerve surtout les 17% qui sont complexé par cette situation et qui envoient leur enfants dans le public « par principe ».

( et parce que les classes populaires qui se sont arrêtés au primaire en général ne traînent pas sur internet…)

oui

Personne ne dit que la situation a été voulue dès le milieu des années 70, avec l’appel aux Frères Musulmans, dans un but de déculturation et de moutonnisation des foules ?