Alors que le « printemps arabe » a ravivé le questionnement identitaire des jeunes marocains, Zamane a demandé à deux hommes politiques ce que signifie aujourd’hui être nationaliste.

Les récents mouvements de contestations politiques et sociales que vit le Maroc devraient induire une modification profonde de la structure politique du pays, d’ores et déjà qualifiée d’historique. Il s’agit d’un de ces rendez-vous avec l’Histoire que retiendra peut-être la mémoire collective, au profit des acteurs qui sortiront vainqueurs du bras de fer engagé. Il paraît naturel que les individus composant une société n’aient pas tous un projet identique quant au concept de nation qu’ils appellent de leurs voeux. Au-delà des divergences des intérêts, une vision commune semble, de par la nature humaine, utopique. La question « qu’est-ce qu’être marocain ? » admet une multitude de réponses différentes.

L’identité de la « nation marocaine » implique la même problématique. L’interprétation de l’histoire, tout comme la politique, est un champ de bataille, où le consensus n’existe pas. Le nationalisme, dans sa définition la plus large, est censé apporter un sentiment d’appartenance à une communauté, un peuple, une nation. Ce sentiment, artificiel ou réel, est essentiel pour combattre l’adversité, qu’elle soit interne ou externe. Mais si le rôle du nationalisme est en apparence bien défini, il est évident que sa nature et son utilisation suscitent, encore plus dans le climat d’aujourd’hui, un vaste débat. Pour beaucoup d’entre nous, le nationalisme évoque un mouvement politique luttant à titre légitime contre les forces du protectorat dans la première moitié du XXe siècle. Pour Abdallah Laroui, auteur d’une étude de référence sur le nationalisme marocain, le concept remonte à la prise d’Alger (1830), au beau milieu des pressions économiques européennes du XIXe siècle, antichambre du protectorat. Selon Laroui, par sa volonté de réforme et de modernisation, l’action centralisatrice du Makhzen n’a fait que faciliter l’instauration du protectorat en 1912. Un vrai paradoxe, lorsque l’on sait que l’idéologie nationaliste doit son existence à la lutte contre les menaces extérieures. L’Histoire, dit-on, se répète. Les dangers qui planent sur la nation ne cesseront en réalité jamais. On pense notamment à la tendance scissionniste au Sahara, aux revendications communautaires au Rif (à El-Hoceïma et Nador) ou encore au mouvement « anti-hogra » de l’Oriental, qui s’est traduit, en 2005, par la menace d’un exil collectif vers l’Algérie.

Le nationalisme, sous sa forme de résistance à l’occupation, a-t-il muté afin de s’adapter à des menaces d’une autre nature ? S’est-il, au contraire, simplement écroulé face à ses propres contradictions ? De par les différentes facettes qu’il incarne dans l’Histoire, le nationalisme résiste à une définition précise. Instrument politique pour les uns, idéal qui transcende l’individu au profit de la société pour les autres…

« Je souhaite que le discours du roi soit une étape du mouvement nationaliste »

&

Youssef Belal Enseignant-chercheur en sciences politiques et cadre du Parti du progrès et du socialisme

Quelle est votre définition du nationalisme?

Abdallah Bakkali : Il est difficile de répondre d’une façon conventionnelle. Pour moi, chaque génération possède un nationalisme qui lui est propre. Tout dépend du contexte historique et géographique. Il y a quelques générations, le nationalisme était synonyme de liberté politique. Sa forme se présente comme un ensemble de valeurs qu’il faut traiter selon ses convictions. La définition littérale fait référence à l’idée d’emplacement géographique, à une appartenance physique mais aussi idéologique. Cependant cette notion suprême a subi des modifications de fond. Je tiens également à la dimension spirituelle, puisque à travers l’histoire, l’espace géographique s’est modifié, rétrécissant au moment du protectorat.

Faites vous la distinction entre la « Patrie territoriale » et la « Patrie communautaire » (Oumma islamiya) ?

A.B. : Tout à fait. Je réfute l’idée que le nationalisme puisse s’étendre géographiquement à d’autres pays. Ce slogan politique est apparu lorsque les pays arabes étaient confrontés à des défis internationaux et régionaux (par exemple la Palestine). La Nation fait d’abord référence à un territoire, le concept de la Oumma perd alors son sens. Je reconnais des valeurs communes, comme la langue, la religion et la civilisation. Je suis attaché à ces notions, mais encore plus à la terre, celle qui forge mon identité.

Youssef Belal : Il me semble important en préambule, de faire la différence entre le nationalisme et l’État-Nation. L’expérience de la Nation est relativement récente. Elle incarne les valeurs de modernité politique, mais aussi économique, avec le capitalisme. Refermée sur elle-même, l’idée de Nation a eu de graves conséquences : je fais allusion aux deux guerres mondiales. Au Maroc, le côté positif du nationalisme est qu’il a donné un visage à la lutte anticoloniale et qu’il comportait un potentiel démocratique. Le nationalisme a su tirer profit de la colonisation en tant qu’idéologie modernisatrice. Je considère néanmoins que le nationalisme post-indépendance est un échec. Le mouvement politique n’a pas réussi à proposer un projet clair. Cette défaillance est due probablement à la nature hégémonique d’un courant politique qui, ayant construit sa légitimité sur l’unité retrouvée du pays, ne pouvait plus reconnaître la diversité au sein du Maroc. Je pense ici par exemple à l’identité amazighe.

Mais la diversité existait sur le terrain…

Y.B. : Sauf que la notion de nationalisme a été exploitée au sortir de l’Indépendance. La monarchie a d’ailleurs joué un rôle ambigu, son but étant de garantir sa survie puis sa pérennité.

Votre avis sur la « Oumma arabiya » ?

Y.B. La Oumma a clairement échoué. Les conditions politiques, c’est-à-dire la démocratie, n’existaient pas pour consacrer ce projet. De plus, la tentation de domination était trop forte. Cela relève des problèmes de l’exercice du pouvoir dans les pays arabes. Pourtant, certains penseurs arabes étaient persuadés, grâce à l’exemple de l’Empire ottoman, que la diversité était tolérable. La religion ne serait alors qu’une composante culturelle permettant une sorte de cohabitation.

Youssef Belal accuse la monarchie de s’être servie du nationalisme. Qu’en pensez-vous ?

A.B. : Dans ce cas, d’après lui, il existerait plusieurs nationalismes qui s’affrontent. L’image n’est pas précise. Même dans le cadre d’un nationalisme uni, il peut y avoir plusieurs expressions différentes, plusieurs tendances. Au moment de l’Indépendance, il était normal que chacune ait une vision précise du pays auquel elle aspirait.

Mais un courant a-t-il dominé les autres ?

A.B. : Le poids qu’a subi l’expression du nationalisme pendant toute une période a laissé une empreinte profonde dans l’opinion publique marocaine. Ce qui est intéressant pour les historiens et les penseurs, c’est de comprendre pourquoi l’expression du nationalisme a subi un échec après l’indépendance du Maroc, alors qu’il s’est imposé en Tunisie et en Algérie. Mais l’expérience de ces deux pays montre que l’hégémonie d’une pensée (le parti unique) a des limites, ils en payent aujourd’hui les conséquences.

A votre avis, cette domination est-elle purement politique ou est-elle également le fruit d’un héritage culturel ? Quelle est la place du religieux dans l’expression du nationalisme ?

Y.B. : La domination de la monarchie est le fruit d’une bataille, avec d’abord un équilibre des forces. Sur le plan politique, le mouvement nationaliste des années 1930 a clairement pris le pas sur une monarchie qui à l’époque ne jouait aucun rôle dans la bataille contre l’occupation. Mais sur l’aspect de l’héritage, le mouvement avait besoin de créer des symboles. Je pense dans ce cas à l’instauration politique de la fête du trône, ou encore à la propagande de l’apparition du visage de Mohammed V sur la surface de la lune. Au final, ces symboles se sont retournés contre le mouvement national au profit de la monarchie.

Quant au religieux, je constate dans les écrits de Allal El Fassi que cette dimension ne faisait pas partie du mouvement nationaliste. Il ne lui accorde qu’une place mineure avant l’indépendance. Les acteurs du nationalisme n’ont pas fait de la religion un projet de société. Par contre ils s’en sont servi à la promulgation du dahir berbère en 1930. Ils ont certainement pensé que pour un impact maximum auprès des Marocains, il fallait utiliser un discours qui prônait l’unité religieuse. C’est là que l’on trouve la relation entre le champ politique et l’héritage culturel. L’autre exemple est l’apparition du salafisme « progressiste ». Je ne parle évidemment pas de celui, radical, que l’on connaît aujourd’hui.

A.B. : Je ne pense pas que la sphère religieuse ait joué un rôle dans ce que vous appelez hégémonie ou domination de la monarchie.

Dans un discours, Hassan II a affirmé que, au nom de l’islam, il pourrait « éliminer » le tiers de sa population dans l’intérêt du reste de la communauté et de la Oumma islamiya. Est-ce une forme extrême de nationalisme ?

A.B. : Je considère ce discours comme politique et non pas religieux. Devant moi, une réalité historique: l’Empire ottoman n’a pu s’installer au Maroc, même en invoquant l’appartenance des deux entités à la « Oumma islamiya ». La spécificité du nationalisme marocain est bien réelle et ne s’appuie pas sur la religion. On parle donc d’une conscience identitaire propre au Maroc. La spécificité du nationalisme se traduit par une union des pluriels (arabes, amazighs, juifs, musulmans…). Cette union se dresse comme un seul corps face à une menace extérieure. Lorsque l’on entre dans les détails, il faut faire référence aux réalités sociopolitiques et culturelles pour trouver une explication complète. Ceci montre donc que la religion ne tenait qu’un rôle limité dans l’exercice du nationalisme. C’est pour cela que j’ai rappelé dès le début que le nationalisme marocain n’est pas rattaché, et ne doit pas son existence, à la communauté arabe ou musulmane. Je parle donc d’un nationalisme avec sa diversité religieuse et culturelle.

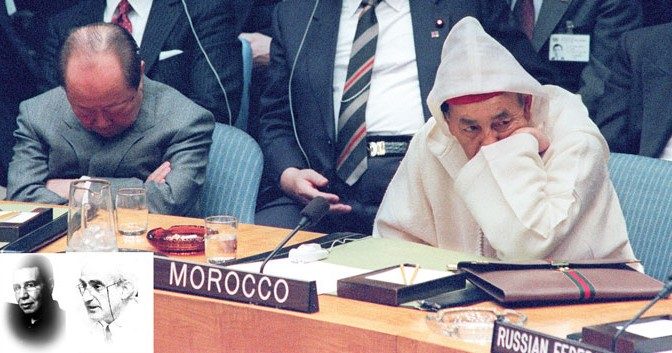

Dans le conflit qui opposait le « mouvement nationaliste démocratique » et le « nationalisme monarchique », ce dernier possédait l’avantage de la maîtrise de l’appareil d’Etat. Il s’en est servi par exemple lors de la Marche verte en 1975. Quel impact a-t-elle eu sur le nationalisme ?

A.B. : Si vous le permettez, je donnerai trois dates-clés de l’histoire contemporaine du Maroc, pour expliquer l’union des courants au profit du nationalisme. Je parle du manifeste de l’indépendance du 11 janvier 1944 (de l’Istiqlal, ndlr), de la Révolution du roi et du peuple à partir du 20 août 1953, et en effet de la Marche verte en 1975. On remarque qu’à chaque fois que le danger extérieur menace, le nationalisme recherche l’unité pour l’affronter. L’étape de la Marche verte est l’exemple parfait de la capacité des acteurs à mettre de côté leurs différends au service de la Nation.

Quelle est la valeur ajoutée de l’événement de 1975 ?

A.B. : Certainement la capacité de remise en question du mouvement nationaliste afin de se réunir autour de la question cruciale de l’intégrité territoriale. Le mouvement a compris l’intérêt du consensus au profit de tous.

Y.B. : Pour moi, 1975 est l’étape principale après l’indépendance. Les événements de 1953 et de 1975 montrent clairement que la monarchie ne peut demeurer, au Maroc, que si elle est le symbole et le principal acteur du nationalisme, profitant ainsi du créneau : « la Nation est en danger ». Lors de la Marche verte, et à la différence de 1953, la monarchie a utilisé une stratégie politique. Hassan II n’est vraiment devenu roi qu’après cet épisode. Avant, plusieurs acteurs, politiques ou autres, ne lui reconnaissaient que peu de légitimité. Il a donc réussi à créer une certaine légitimité dans son action en tant que roi, mais également en tant que « commandeur des croyants ». L’annonce de la Marche Verte est aussi un appel au jihad, une sorte de sacrifice symbolique des 350 000 Marocains ayant répondu à l’appel. Cette étape est à mon sens le coup d’arrêt porté aux espoirs de développement démocratique. Les acteurs politiques du mouvement nationaliste ont, dès ce moment, assumé l’échec d’une réelle transition démocratique.

C’est donc la victoire du nationalisme monarchique sur le nationalisme « démocratique » ?

Y.B. : Oui, dès lors que le roi a réussi à imposer une relation intime et affective avec le peuple.

Certains affirment que la nation est en danger face aux revendications identitaires dans le Nord ou au Sahara.

A.B. : C’est un jugement erroné. Je considère que la nation est en permanence en danger. Le Maroc n’est pas seul au monde. Notre économie est liée à des relations et à une concurrence régionales et internationales.

Comment combattre ce danger permanent ?

A.B. : Je souhaite que le 9 mars (discours du roi Mohammed VI pour une réforme constitutionnelle, ndlr) soit la quatrième étape importante du mouvement nationaliste, toujours avec cette volonté commune de tous les acteurs d’avancer dans l’instauration d’un pays démocratique. En apportant un nouveau souffle, on lutte efficacement contre le danger permanent.

Y.B. : Pour moi, l’étape importante est certainement celle du mouvement du 20 février. Parce que sans elle, il n’y aurait pas eu de 9 mars. Quant à la marche de novembre (manifestation organisée par l’Etat pour réaffirmer l’attachement au Sahara, à la suite des protestions des camps de Gdeim Izik près de Smara, ndlr), je la considère comme une erreur. C’est une exploitation dangereuse du sens nationaliste. L’idée que le Maroc est constamment présenté comme victime n’aide pas à l’élaboration d’une nation libre et indépendante.

Le 20 février accouche t-il d’une nouvelle conception de la Nation ?

Y.B. : Bien entendu. Même si des revendications éparses existaient auparavant, elles n’ont jamais permis la vulgarisation et l’ouverture d’un débat de cette ampleur. Ce sont également les événements dans la région (ceux de Tunisie et d’Egypte, qui ont apporté un imaginaire collectif) qui a permis la réussite du mouvement. Je pense que la conjoncture politique actuelle va tendre au dépassement du nationalisme, dans la forme qu’on lui connaît actuellement. On devrait donc dépasser le concept de l’Etat-Nation.

A l’image des pays européens ? Ont-ils dépassé ce stade ?

Y.B. : Oui, au niveau de leur structure politique. On ne peut plus envisager un Maroc hors des cadres régionaux que sont le Maghreb et les pays arabes. Le sentiment d’appartenance doit s’élargir. Les solutions au problème du Sahara passent par le renforcement de l’identité des régions marocaines, en augmentant la reconnaissance des diversités culturelles. Si, par ailleurs, l’Etat n’est pas capable de fournir des services adaptés à ses citoyens en respectant leur dignité et leur égalité devant la loi, il est évident que le sentiment nationaliste d’appartenance va s’affaiblir.

A.B. : En ce qui concerne le mouvement du 20 février, je considère que cet élan est la continuité logique du processus engagé depuis 1956, y compris les moments difficiles, comme le drame de Tazmamart. La nouvelle constitution devrait éviter de reproduire les expériences infructueuses du passé. Je ne comprends toujours pas, par exemple, cette notion de « Oumma ». Il faut que le mot « peuple » soit enfin clairement mentionné dans un cadre constitutionnel.

Par Sami Lakmahri (avec Mostafa Bouaziz)