L’actualité récente met en scène l’état de l’avancée séculaire au Maroc. Le Conseil des oulémas émet des fatwas qui semblent en décalage avec le fonctionnement d’un Etat de Droit. Alors, sursaut d’orgueil d’une institution archaïque ou retour au premier plan d’un contre-pouvoir historique ?

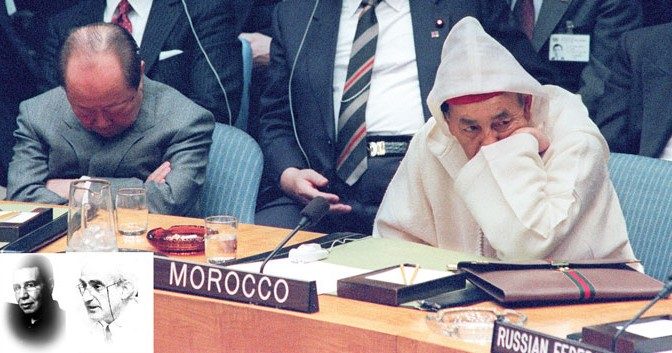

Où en est-on dans le rapport de force millénaire entre l’exécutif et les autorités religieuses ? Un des éléments de réponse se trouve dans le discours de Mohammed VI à l’adresse des membres du Conseil supérieur des oulémas et des Conseils régionaux des oulémas en avril 2009 : « Nous attendons d’eux qu’ils puissent, avec l’aide et l’appui de Dieu, et avec l’efficience et la constance escomptées, mener à bonne fin la mission que Nous leur avons confiée en matière de prêche, de sensibilisation et d’orientation ». Tout est dit. Le roi, Amir El Mouminine, avalise donc la dépendance directe des oulémas marocains à son égard. Une ascendance somme toute assez récente dans l’Histoire du Royaume, longtemps jalonnée de vrais duels de pouvoir, et parfois d’idéologies. Avec la cérémonie de la Bey’a (allégeance), le signe distinctif de la légitimité d’un sultan réside principalement dans l’évocation de son nom par les imams des mosquées. C’est dire si les courbes politiques et spirituelles restent intimement liées… A travers l’Histoire, de nombreux exemples soulignent aussi les tensions qui peuvent survenir entre les deux. Ainsi, la décision de Moulay Ismaïl (1672-1727) de constituer un corps d’armée composé d’esclaves a suscité l’ire des oulémas de la Quaraouiyine, et ce malgré l’imposante stature du sultan alaouite. Cependant, le rôle stratégique des oulémas d’antan concerne la validation des successions sultaniennes. Au début du siècle, Moulay Hafid a réussi à s’attirer leurs bonnes grâces pour succéder à son frère Moulay Abdelaziz. En effet, avant le dahir de Mohammed V réglementant une succession qui donne la primauté au fils aîné, ce principe n’était édicté nulle part. Un premier coup dur pour l’influence des oulémas qui ne cessera de se réduire comme peau de chagrin. Le règne de Hassan II est indiscutablement le tournant dans ce rapport de force, puisqu’il réussit à canaliser le pouvoir des oulémas au sein même des institutions étatiques. En 1963, la création du ministère des Awqaf et des Affaires islamiques inaugure un destin d’affiliés aux hautes autorités religieuses du pays. En devenant des fonctionnaires d’Etat, les cheikhs et oulémas voient leur autonomie de plus en plus menacée. La révolution iranienne de 1979 alerte Hassan II, qui redoute au plus haut point de subir le sort de son ami le Shah. Outre les intrigues de l’Etat, le rayonnement des oulémas est également terni par une évolution sociologique qui leur est défavorable. Ils subissent d’abord une première forme de sécularisation lente mais réelle de la société marocaine, qui assimile les sages religieux à une époque révolue. Même le retour galopant des valeurs islamiques à partir des années 1980 ne profite pas au Conseil des oulémas. La propagation des moyens de communication, avec à leur tête la multiplication des chaînes satellitaires religieuses venues d’Orient, est devenue une façon bien plus pratique de trouver les réponses aux interrogations spirituelles des particuliers. Dans un Maroc qui hésite à s’ouvrir à une sécularisation complète, la question de la légitimité et du rôle des oulémas demeure complète.

On reproche au Conseil supérieur des oulémas d’avoir perdu son rôle d’acteur autonome de la société civile, en servant exclusivement les intérêts de l’Etat. Partagez-vous ce constat et comment expliquez-vous cette évolution ?

Redouane Benchekroun : Historiquement, le rôle des oulémas a toujours été de représenter, garder, et diffuser la charia. Par conséquent, ils se doivent d’être indépendants, libres de toute pression extérieure. Cela a été vrai par la passé. Je me souviens d’oulémas qui exerçaient une influence notable sur la société. Ils ont joué un grand rôle dans l’émergence du mouvement nationaliste durant le Protectorat. La Quaraouiyine était le berceau de la résistance. Lorsqu’ils s’acquittaient de leur rôle, les oulémas bénéficiaient d’un grand respect de la part de la population. Et lorsqu’ils exprimaient un avis, tous, jeunes et moins jeunes, étaient tenus de l’honorer. Je pense que les choses ont quelque peu évolué au début des années 1960, avec la création de la Rabita des oulémas du Maroc. L’objectif de sa création était d’unifier la parole de ces sages. Mais, je le dis sincèrement, le régime avait tout de suite voulu la domestiquer.

Quels sont les procédés employés par l’Etat pour parvenir à cette « domestication » ?

R.B. : Il l’a fait d’une manière indirecte en versant de grosses sommes d’argent à la Rabita, ou en organisant ses congrès. Au début des années 1980, de nouveaux Conseils des oulémas ont été créés. Cette initiative découle des décisions prises par l’Etat d’organiser le champ religieux via le ministère des Habous et des Affaires islamiques. C’est à cette époque que leur image avait commencé à changer, passant d’oulémas exerçant un rôle au profit de la société à celui d’oulémas qui publiaient des fatwas à la demande. Néanmoins, certains avaient réussi à préserver leur autonomie et leur liberté de parole. Et lorsque le pouvoir a senti que la Rabita commençait à s’éloigner de son influence, le régime a créé d’autres Conseils pour lui faire concurrence. Tout cela a généré un climat de crainte chez les oulémas, qui ont naturellement perdu petit à petit leur influence.

Hassan Tariq : Il est important de remettre les choses dans leur contexte, c’est-à-dire l’équilibre entre le religieux et le politique. Il est vrai que l’acteur religieux n’a pas, de tout temps, été lié au pouvoir politique, mais il a souvent bénéficié d’une certaine indépendance, et a créé par conséquent sa propre légitimité. L’indépendance du Maroc nécessitait l’émergence d’une nouvelle élite, civile et instruite. Mais il est primordial de ne pas oublier le rôle endossé par la Quaraouiyine, dans la formation idéologique et culturelle de ces nouveaux intellectuels, notamment Allal El Fassi. La référence religieuse était nécessaire au mouvement nationaliste pour contrer l’occupant, en se forgeant une identité marocaine. Dans le Maroc indépendant, surtout lors de ses toutes premières années, le régime n’avait aucune volonté d’asseoir son pouvoir sur la religion, mais visait au contraire la création d’un Etat moderne. Cependant, la construction d’une légitimité religieuse ne faisait pas partie de l’agenda politique de l’époque. Mohammed Abid Jabri avait d’ailleurs qualifié cette époque de « laïcité silencieuse ».

Comment cette situation a-t-elle changé ?

H.T. : Ce n’est qu’à partir des années 1980 que l’utilisation du religieux au profit du politique a commencé à intéresser le régime. En atteste d’ailleurs l’article 19 de la Constitution de l’époque qui procède à un glissement sémantique : en faisant passer le Maroc d’un concept d’Etat-nation à celui de communauté religieuse, les opposants étaient de fait considérés comme extérieurs à la Oumma. C’est alors que de nouveaux champs religieux ont, peu à peu, émergé dans le but de contrer l’islam officiel. Le troisième millénaire, marqué par les attentats du 11 septembre et ceux du 16 mai, a été synonyme d’une nouvelle gestion de ce volet religieux. L’objectif était de défendre un islam d’Etat avec des politiques publiques plus ou moins claires. Peut-on affirmer que la Constitution de 2011 est une nouvelle étape ? Il est probablement trop tôt pour se prononcer sur ce sujet, néanmoins elle semble poser les jalons d’une séparation entre le religieux et le politique, en distinguant la Commanderie des croyants de la fonction de chef d’Etat, selon une interprétation faite de la division de l’article 19 de l’ancienne Constitution.

Parmi les nouveaux concepts employés par l’Etat figure celui de « sécurité spirituelle », visant à préserver les fondements religieux du pays, dont les oulémas sont les premiers garants. Pensez-vous que cette politique a porté ses fruits ? Un bilan est-il possible ?

R.B. : Tout d’abord, je pense qu’il serait inapproprié de parler d’une quelconque séparation du religieux et du politique dans notre pays ; je crois qu’aucun régime politique ne peut changer cette donne, compte tenu de la forte imprégnation des Marocains par l’Islam. Concernant le concept de « sécurité spirituelle », si on veut le réaliser, il faut en détenir les outils. Mais si on interdit à un imam de parler d’usure et de consommation d’alcool, de quelle « sécurité spirituelle » parle-t-on alors ? Elle ne peut être assurée que si on diffuse ouvertement les injonctions de Dieu et de son prophète, précisées et détaillées dans le Coran et la sunna. Les oulémas ont l’obligation, devant Dieu, de ne pas rester silencieux face au péché. Par conséquent, ils se doivent d’être indépendants.

H.T. : Il est difficile de juger de l’efficacité d’une telle politique. C’est d’abord une politique qui avait son propre agenda, son contexte, son idéologie et sa propre lecture d’un islam qui se veut marocain, utilisant des mécanismes et des institutions qui lui sont spécifiques. Ce genre de politique publique, que l’on pourrait qualifier de symbolique, est toujours difficile à juger. Nous sommes dans un pays qui a choisi de rassembler le politique et le religieux sous une même bannière : celle de « Imarat El Mouminine ». Naturellement, des problématiques se posent : peut-on parler de politiques publiques lorsqu’il s’agit du champ religieux ? Surtout dans le volet qui a trait aux libertés, ainsi que les limites auxquelles se heurte ce genre de politiques. Il serait dangereux que des sujets, qui devraient être gérés dans le domaine civil, se voient restreints au seul champ religieux, et risqué de voir des problématiques d’ordre sociétal gérées à partir du prisme religieux. Des cas tels que l’impôt sur l’héritage ou l’égalité homme-femme en sont des exemples. Notre pays, qui a choisi d’organiser des élections, de privilégier le jeu démocratique, et qui règle les affaires publiques à travers ses institutions constitutionnelles ne doit en aucun cas intégrer le sacré dans la gestion des affaires publiques. Nous tomberions dans une forme de bipolarité entre ce qui est permis par la religion et ce qu’elle proscrit.

Lorsque le cheikh Maghraoui avait émis la fatwa autorisant le mariage de fillettes de 9 ans, il s’était inspiré d’un hadith. Son initiative lui a attiré les foudres des oulémas qui s’en sont pris à lui personnellement, au lieu d’avancer des arguments tirés de textes religieux. Cela démontre-t-il les limites de l’Ijtihad au Maroc ?

H.T. : On ne peut répondre à la fatwa de Maghraoui que si on opère une véritable réforme religieuse, un réel travail de fond, en adaptant l’islam aux valeurs universelles des droits de l’Homme, tels qu’ils sont aujourd’hui internationalement reconnus. C’est à ce niveau que le blocage réside. Il faut que le Conseil des oulémas ait le courage d’entreprendre un vrai ijtihad, aussi bien religieux qu’humaniste. C’est notre seule option si l’on veut adapter nos valeurs religieuses aux droits humains.

R.B. : Notre nation ne peut échapper à l’ijtihad, un devoir que notre prophète a d’ailleurs exigé. Mais, et j’insiste, le texte coranique et la sunna ne peuvent subir de modification. Ce sont des constantes que l’on ne peut remettre en question. Vous n’allez pas me demander de légaliser le mariage homosexuel ou la consommation d’alcool. Par contre, tout ce qui a trait à l’économie, au commerce, aux impôts, peut être sujet à l’ijtihad. En tout cas, la fatwa ne peut désormais plus être émise par une seule personne.

Dans son livre L’autocritique, Allal El Fassi, alim de la Quaraouiyine, avait écrit que les musulmans devaient bannir la polygamie. Il n’a pourtant pas été entendu par les oulémas de son époque. Plus récemment, tandis que le projet de Constitution était favorable à la liberté de conscience, le terme avait été retiré au dernier moment. Comment expliquez-vous l’avortement de ces deux tentatives d’ijtihad ?

H.T. : A mon avis, il est possible d’opérer au Maroc une séparation entre l’Etat et la religion. D’ailleurs, la différenciation entre la fonction d’Amir El Mouminine et celle de chef d’Etat est à mon sens une scission entre le pouvoir religieux et le pouvoir politique. Mais j’estime qu’une sécularisation de la société passe inévitablement par une révolution culturelle et une refonte de notre système éducatif. Des réformes qui devraient fatalement concerner les oulémas.

R.B. : Je trouve la Constitution honnête en ce qui concerne la place de la religion. Le Maroc est un pays d’islam et garantit la liberté de culte. A mon sens, il est impossible de séparer le religieux du politique. Les Marocains restent très attachés à leur religion et n’accepteront jamais d’être dirigés par un Etat dont la référence n’est pas l’islam. Imaginons que cette distinction entre le religieux et le politique soit effective, que ferions-nous si des Marocains commencent à adorer Satan, ou qu’ils décident de se marier entre citoyens du même sexe ?

L’avis émis par le Conseil supérieur des oulémas condamnant l’apostasie reflète aussi une lecture orthodoxe et figée de certains textes religieux…

H.T. : Tout à fait. Cette fatwa sur l’apostasie nous amène à poser des questions sur son adéquation et sa place dans un Etat moderne. La fatwa, si elle est appliquée, voudrait que tout apostat soit tué, or le code pénal marocain ne prévoit pas cette sanction. D’autant plus que le principe de légalité est inscrit noir sur blanc dans la Constitution. Par ailleurs, nous avons tous entendu ce que l’imam a déclaré devant Amir El Mouminine lors de la prière du vendredi, quelques jours après l’affaire : il a rappelé que l’islam garantit les libertés individuelles et la liberté de culte. La dangerosité de cette fatwa réside dans le contexte actuel, marqué par le terrorisme et l’intégrisme religieux. Ce qui peut conduire à des dérives que l’on aura du mal à recentrer.

Par Sami Lakmahri