Histoire, pouvoir et censure ont toujours entretenu des liens ambigus, voire incestueux. Qu’en est-il aujourd’hui ?

Le pouvoir qu’exerce le passé sur le présent est à la fois à double tranchant, instable et difficilement maîtrisable. Le passé sacralise, légitime, certes. Mais le contraire est également vrai, et nombreux sont ceux que le poids des ans a fait tomber de leur piédestal. Tout dépend de la lecture, de l’interprétation et du regard que chacun porte sur son Histoire. Au Maroc, le pouvoir a toujours, ou presque, cherché sa légitimité dans l’Histoire et la religion. Aujourd’hui sans doute plus que jamais.

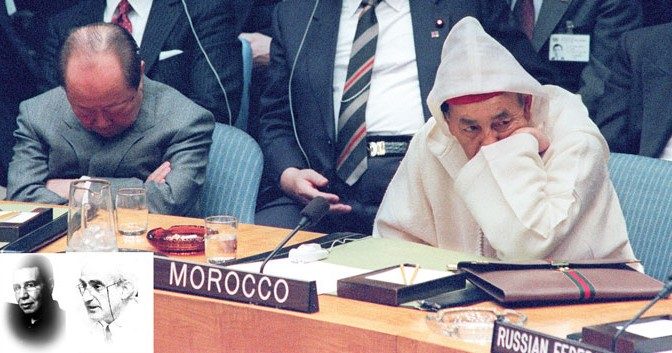

Pas étonnante, donc, l’attention particulière toujours accordée en haut lieu à tout écrit historique. Presque par définition, l’Histoire est sous surveillance : après l’indépendance, il a fallu tout verrouiller, hiérarchiser les faits, ceux dont il fallait parler, ceux dont il fallait nier l’existence, ou ceux qu’il fallait tout simplement ignorer. Une mainmise que Moulay Hachem Alaoui Kacémi, un des historiens officieux du Maroc, justifie dans l’entretien qui suit, avec une clarté presque provocante : éviter la Fitna (anarchie). Ce terme, maudit dans l’islam, a été utilisé, et continue de l’être, pour mieux caractériser la contestation, la rébellion, ou selon le langage moderne, l’instabilité politique. Après l’indépendance, une école historique marocaine est née. « Mais comme dans tous les pays colonisés, les efforts se sont portés sur la réappropriation de la mémoire. Il fallait redéfinir l’identité nationale et nationaliste, essentiellement sur ce qui a été qualifié d’authentiquement marocain : le chérifisme, les zaouïas, les tribus… », explique Abdelahad Sebti, un des grands historiens indépendants du Maroc, qui nous éclaire, dans les pages suivantes, sur l’état jugé catastrophique de la recherche historique. Beaucoup de temps et d’énergie ont en effet été perdus par les historiens dans la (re)découverte des textes.

Se réapproprier l’Histoire

Pire encore, l’Histoire contemporaine a parfois été tout simplement ignorée par la recherche. « La plupart des spécialistes d’Histoire contemporaine se sont spécialisés dans le XIXe siècle », explique l’historien Mostafa Bouaziz. Mais pas tous. Certains chercheurs, ne jurant que par la méthodologie scientifique, formés principalement dans les universités étrangères, ont essayé de faire voler en éclat les dogmes officiels. Ils ont interrogé, critiqué et contredit les écrits des chroniqueurs et des historiographes. Mais ceci ne s’est pas fait sans heurts : interdictions de livres, de projets de thèses (ou même interdiction de diffusion au Maroc si les écrits viennent d’ailleurs). Abdellah Laroui, Maâti Monjib et bien d’autres, ont payé le prix fort pour leur légitime curiosité d’historiens.

Pourtant, « après le gouvernement d’alternance, on a assisté à un élargissement du champ de l’Histoire », nuance Abdelahad Sebti, qui ajoute aussitôt que cela reste « insuffisant ». Un manque partiellement comblé par l’arrivée de la presse indépendante et des journalistes qui ont fait de l’Histoire un sujet nouveau d’enquête et d’investigation… Aujourd’hui, Zamane ne fait que reprendre le flambeau.

Dans les deux interviews qui suivent, deux visions s’opposent : celle de l’historien officieux du régime et celle de l’historien indépendant. La première, classique, défend la nécessité de la censure. L’autre, plus innovante, rappelle le primat de la démarche scientifique. A vous de choisir !

Selon vous, en quoi consiste le travail d’historien ?

Le principal rôle de l’historien est l’analyse de l’Histoire, afin de reconstruire les événements d’une période donnée, dans un pays donné. Ce travail est fait dans l’objectif de dégager la vérité historique sur le sujet étudié. Cette vérité doit inclure non seulement l’événement étudié, mais aussi les circonstances, les conséquences et les acteurs qui y sont liés de près ou de loin. La matière première, ce sont à la fois les documents, les témoignages ou encore l’Histoire officielle.

Quelle est la différence entre un historien et un chroniqueur ?

L’historien est celui qui analyse et critique les sources. Cette critique se fait à l’aide des outils scientifiques mis à sa disposition. Le chroniqueur quant à lui ne fait que réciter et relater les événements sans aucune vérification. Il ne s’attarde pas non plus sur les causes et les conséquences

Au Maroc, le travail des historiens après l’indépendance a commencé par l’accumulation de monographies, la redécouverte et la traduction de textes alors que, dans les pays développés, c’est un travail qui revient à des documentalistes. Pourquoi ce choix ?

Après l’indépendance, il s’agissait d’abord de découvrir tous les trésors des bibliothèques nationales. Personnellement, en faisant ce travail, je voulais comprendre les visions des Marocains de l’époque sur le Maroc et sur le monde. On ne pouvait pas s’attaquer à d’autres sujets avant d’avoir visité et revisité les manuscrits (makhtoutate) déjà disponibles.

Vous présidez l’université d’hiver de Moulay Ali Chérif, en quoi consiste votre travail ?

L’idée a été lancée il y a plus d’une vingtaine d’années. L’objectif de nos recherches est de nous attaquer à la naissance de la dynastie alaouite et de réécrire son histoire. Nous organisons des tables rondes et des ateliers entre des dizaines de chercheurs. L’initiative a été lancée par Mohamed Benaissa, alors ministre de la culture, mais elle est financée par le palais royal.

Vos activités au sein de cette université doivent-elles être considérées comme un travail scientifique ou comme des études politiques ?

La dimension politique l’emporte effectivement sur l’approche scientifique. L’objectif est d’écrire l’histoire des sultans alaouites d’une façon très positive. Cela veut dire qu’on n’utilise pas la critique scientifique rigoureuse exigée par le métier d’historien, pour éviter de toucher à la personnalité des sultans alaouites. Il y a des frontières que nous ne sommes pas censés dépasser.

Est-il vraiment nécessaire d’avoir une histoire officielle ?

Tout à fait. L’Histoire officielle est l’expression de la société officielle et des élites dirigeantes. Cette classe a aussi le droit de s’exprimer comme le reste des composantes de la société marocaine. Elle sert à la fois à crédibiliser l’exercice du pouvoir, mais aussi à donner aux historiens de la matière pour comprendre ce qui se passe à une époque donnée du côté du pouvoir en place.

La classe dirigeante a certes le droit de s’exprimer, mais pourquoi censurer les livres qui ne rapportent pas les mêmes points de vue ?

L’Histoire officielle ne censure pas. La censure est un rapport de force entre les gouvernants et les gouvernés qui varie avec le temps. Partant, on comprend pourquoi certains ouvrages ont été interdits à un moment et tolérés un peu plus tard.

Donc, selon vous, comme l’Histoire officielle, la censure est elle aussi nécessaire ?

Dieu a maudit celui qui réveille la Fitna (Anarchie ou désobéissance civile). La stabilité de notre pays n’a pas de prix. Si c’est pour préserver l’unité de la nation, il est tout à fait logique de censurer certains écrits, aussi véridiques soient-ils. Bien sûr ils ne le seront pas ad vitam eternam. En fait, l’historien doit faire son métier de recherche, et traiter tout ce qu’il juge scientifique, mais il doit s’abstenir de publier ce qui est de nature à perturber l’Etat et la société.

Quelle est la différence entre l’Histoire des historiographes et celle des historiens ?

Dans différentes traditions monarchiques, l’historiographe produit en général un récit apologétique des faits et gestes du souverain. Par contre l’historien professionnel est un chercheur qui a acquis une formation universitaire. Il apprend à se documenter, à faire la critique des sources, et à construire une synthèse à partir de données de détail.

Les sultans du Maroc ont-ils toujours eu des historiographes ?

Contrairement à une idée admise, le Maroc traditionnel d’avant le Protectorat a rarement connu l’historiographe au sens institutionnel du mot. Ceci dit, la majorité des chroniques dynastiques qui nous sont parvenues ont été le fait d’historiens proches de la cour, parfois commandités, ou bien qui dédient leurs ouvrages aux sultans. Ceux-ci ont parfois mal reçu certaines histoires qui étaient censées faire leur éloge ; il y a même eu des cas de disgrâce. Soit l’historien traditionnel s’est inscrit dans des luttes de pouvoir au sein du Makhzen, soit il était imprégné par la notion de nasîha qui lui dictait une attitude critique vis-à-vis de certains excès du souverain.

De quand peut-on dater l’apparition de la discipline historique au Maroc ?

L’histoire n’avait pas de place dans notre système traditionnel d’enseignement, l’historien était lettré, poète, juriste ou secrétaire du Makhzen. Le changement a eu lieu au XXe siècle par étapes. D’abord sous le Protectorat, c’était l’intrusion de la recherche universitaire française et espagnole qui présentait une nouvelle manière de concevoir l’Histoire. Il y a eu bien sûr des officiers-chercheurs, mais il y a eu aussi des historiens de carrière, dont certains ont sympathisé avec la cause marocaine. Mais le vrai changement se fait avec la création de l’université marocaine après l’indépendance. Et c’est surtout à partir des années 1970 que l’université a commencé à produire de manière plus régulière de nouvelles générations d’historiens initiés aux méthodes modernes, et soucieux de réécrire l’histoire de notre pays selon de nouvelles perspectives.

De manière générale, pensez-vous que les historiens sont tout à fait libres dans leur travail?

Dans l’Europe du XIXe siècle, la catégorie de l’historien universitaire est née dans un contexte marqué par la formation de l’Etat-nation, et le développement des mouvements démocratiques. La liberté de l’historien s’inscrit dans un environnement marqué par le pluralisme et l’Etat de droit. Notons que même dans ces sociétés, la liberté de l’historien souffre parfois de certaines limitations. En France par exemple, certains aspects de la 2e guerre mondiale (comme la collaboration avec le régime de Vichy) sont restés des sujets « sensibles » pendant plus de 20 ans. Puis il y a eu la marginalisation de l’histoire coloniale ; celle-ci est d’ailleurs revenue en force depuis une dizaine d’années, et on se rappelle de la grande bataille autour du projet de loi sur « les bienfaits du colonialisme ».

Qu’en est-il de l’expérience marocaine ?

Depuis l’indépendance, il y a eu censure d’un certain nombre d’ouvrages marocains ou étrangers, mais ce qui a prédominé c’est l’autocensure, surtout par rapport à l’histoire politique récente, y compris celle de l’épisode colonial. Mais tout en contournant certains sujets liés à des tabous de nature politique, la majorité de nos historiens universitaires ne se sont pas prêtés au jeu d’une histoire officielle. Ils ont surtout réalisé des recherches, parfois de grande valeur, sur l’histoire politique, sociale et culturelle pour les époques d’avant le XXe siècle.

Les choses ont-elles changé récemment ?

Avec le gouvernement dit « d’alternance » (1998) et l’I.E.R (2004-2005), le Maroc a connu une avancée sensible, surtout au niveau de la production des témoignages d’anciens acteurs de l’opposition et du pouvoir, ce qui a suscité de véritables conflits de mémoires. Certains sujets comme la guerre du Rif relevaient auparavant du tabou, alors que désormais, le lecteur dispose à leur sujet de nombreux témoignages et de bonnes recherches espagnoles, certaines, d’ailleurs, sont traduites en arabe et largement diffusées.

Peut-on donc dire que la situation s’améliore ?

Le Maroc connaît actuellement une plus grande liberté de publication, mais la censure continue d’exister. Ce phénomène ne relève pas toujours de l’Etat, il vient parfois de certaines forces politiques ou sociales. Certains anciens leaders du mouvement national sont toujours traités comme des icônes qu’on évoque de manière plutôt hagiographique, ce qui représente un handicap pour une approche objective des faits. Autre indice : l’année dernière, la publication d’une thèse universitaire sur la résistance anticoloniale au Sahara a suscité une polémique locale tellement forte que le livre a été retiré de la circulation, puis réédité plus tard.

Au final, quels sont les défis que doit relever le champ historique marocain ?

La production et la réception sereine de véritables travaux de recherche sur notre Histoire récente, voilà le véritable défi qui devrait être relevé par l’université, la société et l’Etat. Et puis last but not least, la liberté de l’historien se joue aussi dans son accès à la documentation indispensable pour son travail. A ce sujet, on ne peut que déplorer l’indigence de nos bibliothèques universitaires, et le retard que notre pays a pris dans l’établissement d’une véritable institution archivistique.