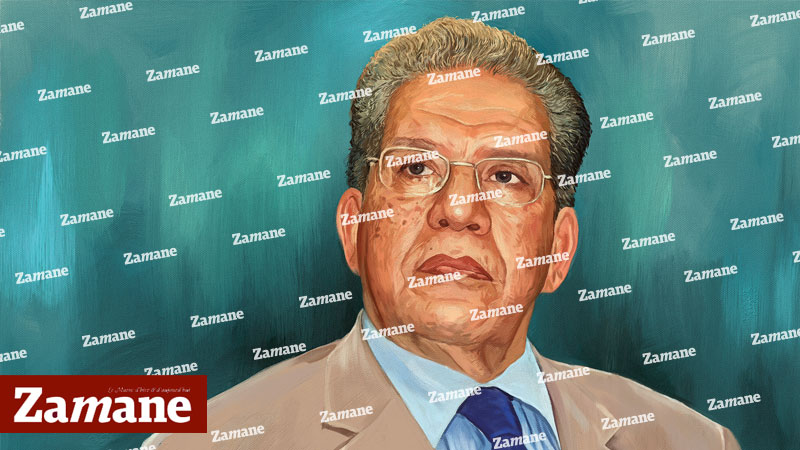

Sociologue de renommée internationale et directeur de recherche au CNRS, ses travaux sur les systèmes éducatifs et l’enseignement font autorité au sein de la communauté scientifique. Dans cet entretien, Mohammed Cherkaoui nous livre son analyse sur l’école marocaine, les raisons de l’échec des réformes successives de l’éducation, la question épineuse de la langue d’enseignement et la faible compétitivité des universités et de la recherche au Maroc.

Dans son discours du 20 août dernier, le roi a fait un diagnostic rude de l’éducation nationale. Quelle lecture en avez vous fait ?

Mohammed Cherkaoui : Effectivement, dans ce discours le souverain a soumis à une critique sévère sur le système d’enseignement marocain et les nombreuses réformes qui ont lamentablement échoué. L’ire du souverain et son désabusement sont parfaitement compréhensibles. N’avait-il pas été constamment à l’écoute de tous les réformateurs de notre système éducatif ? Ne les avait-il pas encouragés et n’avait-il pas dégagé pour leur ministère des enveloppes budgétaires exceptionnelles ? Il a fini cependant par se rendre à l’évidence : les résultats sont catastrophiques. Il sait par ailleurs, en tant que responsable politique de son pays, que toute société, toute économie moderne exige un enseignement de qualité, ouvert sur le monde, loin de toute idéologie assassine.

Justement, malgré tous les appels à la réforme on constate une dégradation progressive du niveau de l’enseignement. L’université en est un exemple comme le prouve la faible production scientifique au Maroc.Partagez vous ce constat ?

Vous avez malheureusement raison. La production comme la productivité de notre enseignement sont des plus désastreuses. Permettez-moi de solliciter les conclusions de la recherche que j’ai menée entre 2005 et 2009 pour le compte de la Commission interministérielle présidée par le Premier ministre de l’époque. Les résultats de cette recherche ont été présentés en juin 2009 lors d’un atelier national en présence des membres du gouvernement et de tous les responsables universitaires. Je les ai publiés dans plusieurs revues scientifiques et, début 2012, dans mon livre intitulé «Crise de l’Université» qu’une maison d’édition américaine est en train de traduire en anglais pour le faire paraître en 2014.

On veut toujours ne faire croire que l’arabe est un handicape dans l’enseignement parce que, nous dit-on, ce n’est pas la langue maternelle. C’est cela que les linguistes americains appellent language ideology. En effet, la darija est un concept ideologique, non utilise et donc non reconnu par la linguistique. Mais si par darija on entend une forme peu ou prou differente de la langue officielle, toutes les langues ont leurs darija(s), meme le francais et l’anglais. Rappelons que la langue maternelle d’Ibn Khaldun, d’Ibn Sina, D’Ibn Rushd, etc etait aussi la darija soit andalouse soit maghrebine. Le probleme dans notre pays c’est la colonisation. Il ne faut avoir peur de le dire. Depuis la colonisation, l’elite (intelelctuelle et sociale) marocaine s’exprime quotidennement et intellectuellement et meme administrativement en francais, perpetuant ainsi l’alienation linguistique et culturelle. Meme Mohamed VI dans un youtube sur internet, il s’addresse a George W. Bush en francais traduit par un interprete marocain. L’un des problemes aux Maroc est le fait qu’il y a deux systemes educatifs, l’un est en arabe pour les pauvres, l’autre est en francais pour les riches dont les fils sont souvent envoyes en France et moins aux USA. Je suis d’accord sur l’essentiel que le systeme educatif au Maroc est catastrophique et que l’etat n’investit pas dans l’education. Mais les jugements de monsieur Cherkaoui sur les systemes americains et francais me semblent inexactes et/ou exaggeres. Les deux systemes, malgre l’infrastructure imperiale pour l’une, post-imperiale pour l’autre, connaissent des grandes crises. Le professeur aux USA est classe au dernier rang bien avant les joueurs de baseball, les sportifs de tout genre, les acteurs et chanteurs, les avocats des corporations et meme des divorces, les chirurgiens et meme les jourmalistes. En France, les professeurs sont parmi les moins pays. L’etat de l’universite francaise, surtout a comparer avec les USA, est catastrophique.