Jamais élection présidentielle américaine n’a autant polarisé l’attention du monde que celle du 6 novembre dernier. Le sort de la planète semblait être lié à cette consultation. L’Amérique serait-elle la solution aux problèmes du monde comme elle l’a été en 1914-18, lors de la grande dépression, de la Deuxième Guerre mondiale et, enfin, pendant la Guerre froide ? Ou plutôt le problème, selon Emmanuel Todd, avec le dévoiement de la mondialisation ou le turbo-capitalisme, et les dérives dans la poursuite de la guerre contre le terrorisme ?

Quand Obama martelait son « Yes we can » en novembre 2008, certains, ingénument, pensaient que l’Amérique allait apporter les solutions aux problèmes dont pâtissait le monde. La rhétorique de campagne est débitée en poésie, dit-on, et elle devrait être rendue en prose dans l’exercice du pouvoir, or le passage d’un mode à l’autre n’est pas chose aisée. Obama Ier n’a pas en effet « delivré », comme dit l’expression américaine qui a gagné la langue de Molière. Serait-il donc éconduit, puisqu’il n’avait pas répondu aux attentes placées en lui ? Les grands desseins lyriques s’envoleraient-ils face au cynisme inhérent à la politique et au diktat de la réalité ? Mais quelle aurait été l’alternative ? Un parti républicain requinqué, mais rongé de l’intérieur, avec une ploutocratie en déphasage avec l’évolution du pays dont la classe moyenne, le véritable appui de la démocratie, a été érodée, et une idéologie néoconservatrice qui a mené le monde à la dérive. L’Amérique vivait en effet, peut-être pour la première fois depuis la Guerre de sécession, une crise existentielle qui mettait en péril le rêve américain qui, aime-t-on à penser, permet à chacun de s’accomplir, avec le spectre du déclin qui se profilait à l’horizon.

Je ne pense pas que l’élément économique ait été le facteur déterminant dans cette élection, et qu’on puisse réduire l’enjeu au slogan «It’s the economy, stupid ». On a souvent avancé que le duel Obama-Romney était un duel entre Keynes et Hayek, ou entre le welfare state versus l’Etat gendarme, celui prôné par les Républicains qui s’accommode avec un darwinisme social où il n’y a pas de place pour les faibles. Si le libéralisme effréné prôné par l’école de Chicago ne peut être la solution, la recette de Keynes, dans une économie globalisée, ne peut être la panacée non plus. L’économie n’était pas absente certes, mais elle n’était pas déterminante. Il s’agit plutôt de valeurs. Et de la valeur suprême qui est la matrice de la Constitution américaine, « Nous le peuple ». Qui aura le dernier mot dans ce grand tournant de l’Amérique, le peuple ou les oligarchies ? La question n’est plus de mise, puisque le peuple américain y a répondu à l’aube du 7 novembre. Et Obama, même s’il est moins américain en termes d’origines ethniques, comme le raillait le candidat Romney, est plus américain en termes de valeurs. L’Amérique s’est faite par opposition à l’Europe des XVIIe et XVIIIe siècles où les castes, les ordres, souvent dynastiques, bloquaient la dynamique sociale. Un gouverneur fils de gouverneur cadre plus avec « Old Europe », mais pas avec cette nation régénérée qui se voulait la terre promise et le réceptacle des valeurs des Lumières où le fils d’un quelconque « buddy » pourrait se hisser aux hautes sphères. Si l’économie n’a pas été l’élément déterminant, le monde ne peut plus continuer dans un libéralisme effréné qui a donné sa pleine mesure : faible devant les forts et fort devant les faibles. Il a besoin d’une nouvelle vision économique, et celle-ci ne peut émerger que sur les rives de l’Hudson, tout comme le village de Bretton Woods dans le New Hampshire a été la panacée en 1944.

Sur le plan diplomatique, le monde musulman pèsera peu dans les choix stratégiques de l’Amérique, si ce n’est dans la guerre contre le terrorisme, le programme nucléaire iranien, ou la mise à niveau de la culture démocratique. La démocratie n’est pas seulement affaire d’urnes et de comptage, mais de valeurs. La belle rhétorique d’Obama dans l’université du Caire, en juin 2009, sur des valeurs communes entre l’Amérique et le monde musulman, s’est envolée face à la bourrasque du sirocco de Benghazi, un 11 septembre 2012. L’autonomie énergétique de l’Amérique, désormais acquise, réorientera les stratèges américains, vis-à-vis de l’Arabie qui n’était, pour reprendre l’expression du célèbre journaliste Thomas Friedman, qu’une grande station d’essence. Les choix stratégiques s’orienteront plutôt vers le pacifique. C’est désolant d’entendre le grand académicien Bernard Lewis dire que le monde a changé parce que le middle name d’Obama est Hussein. Le monde a changé, en effet, parce qu’on ne peut se baigner dans la même rivière deux fois, comme disait Héraclite. Le monde devrait être plus grec, c’est-à-dire un peu plus sceptique et moins biblique, avec ce que cela comporte comme messianisme et « vérités » révélées. On pourrait alors répéter en chœur, du côté des « barbares » que nous sommes, « Yes we might ».

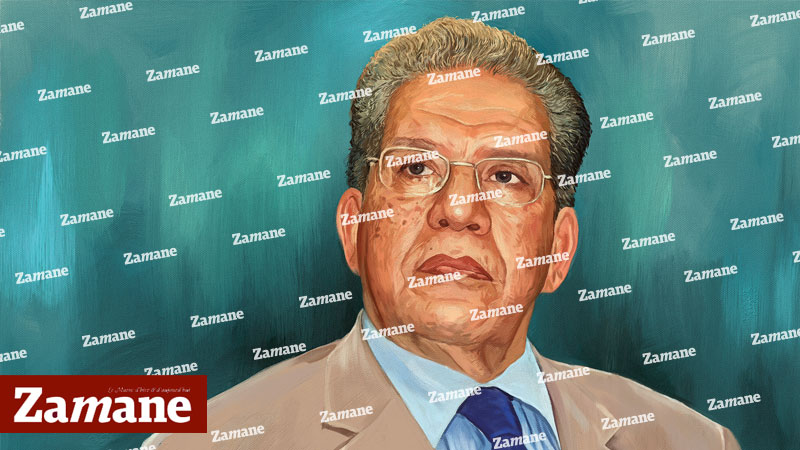

Par Hassan Aourid, conseiller scientifique de Zamane