Avant l’arabisme, qui est une idéologie et une revendication, il y a l’arabité. Dans ce numéro de Zamane, nous avons essayé d’interroger cette arabité et de la retourner dans tous les sens. Qui est arabe et qui ne l’est pas ? Vaste chantier. Parce qu’il y a mélange des genres. Entre les pièges de la race et des ethnies, nous avons de grands boulevards où l’on peut se perdre et qui s’appellent la langue, voire les langues, les religions, les passés, les cultures, les histoires, etc. Qu’est-ce qu’être arabe ? Question plus didactique, plus philosophique aussi. Questionner l’arabité, c’est aussi questionner une région du monde qui, plus que toute autre, a été et continue d’être le théâtre de toutes sortes de guerres et de conflits. Comme il n’y a pas de fumée sans feu, il n’y a pas, non plus, de guerre sans substrat endogène, quelque chose qui colle à la culture et aux mentalités. Les guerres et les conflits identitaires sont souvent liés. A un moment donné, ils finissent par ressembler à un champ d’expérimentation. De ce champ-là, il n’est pas sorti grand-chose de bon. Pour ne prendre que l’histoire récente, celle du 20ème siècle, les « Arabes » donnent l’impression de s’être engagés dans une interminable fuite en avant. Ils ont tout essayé, inoculant toutes sortes d’adjuvants à leur arabité. Le nationalisme, qui a parfois gommé les particularités locales, provoquant un violent retour de flamme (avec les Kurdes et dans une moindre mesure les Berbères). Le libéralisme, qui a engendré un noyau de laïcité mais réveillé, dans le même temps, un enfant endormi (l’islam politique). La « démocratie », qui a débouché sur la dictature du parti unique et de la présidence à vie. Sans parler du socialisme, voire du communisme, du militarisme, du fédéralisme, etc. Les « Arabes » ont tout tenté et tout raté, même les révolutions. Ils ont échoué partout, et de cette culture de l’échec est née, peut-être, une autre composante de l’arabité : la victimisation. C’est un sentiment très fort, très actuel, qui appelle à la restauration et plus encore à la réparation (d’un passé, pour reprendre la jolie formule d’Alain Gresh, « qui n’est pas passé »). La récurrence des échecs a aussi conduit à un processus plus sournois. Celui qui consiste à décortiquer les composantes de cette arabité et à les mesurer, à les comparer, et finalement à les opposer. Comme si l’idée, quelque part, était d’isoler cette arabité « coupable » et de l’abandonner dans le plus simple appareil, débarrassée de berbérité, de chrétienté, etc.

Dans les années 1960, cette ère bénie de la décolonisation et des utopies unionistes, les débats autour de l’arabité convergeaient le plus souvent vers ce qu’on peut appeler «le cerveau arabe», qu’un Abed El Jaberi désignait par le célèbre «Al’Aql Al Arabi» (dont la traduction officielle par « La raison arabe » n’est pas tout à fait juste, les travaux d’El Jaberi se référant d’abord à la « mentalité » arabe). Ce «cerveau », cette mentalité arabe, étaient globalement guidé par l’irrationalité. D’autres constructions se sont greffées sur cette irrationalité et, aujourd’hui, ce qui domine l’esprit et l’être arabe c’est d’abord une immense, une très grande douleur.

Etre arabe aujourd’hui, c’est être dans la douleur. L’arabité est une identité meurtrie, qui se croit au centre du monde parce que tout le monde l’observe et la questionne. Mais une identité meurtrie peut très bien devenir meurtrière, comme nous l’expliquait si bien Amin Maalouf : c’est le cas quand l’identité s’isole dans une seule appartenance. C’est le drame des «Arabes» aujourd’hui : trop souvent enfermés dans une seule appartenance (qui peut être ethnique, religieuse ou même géographique), persuadés de lutter pour la survie des «leurs», en état de légitime et perpétuelle défense.

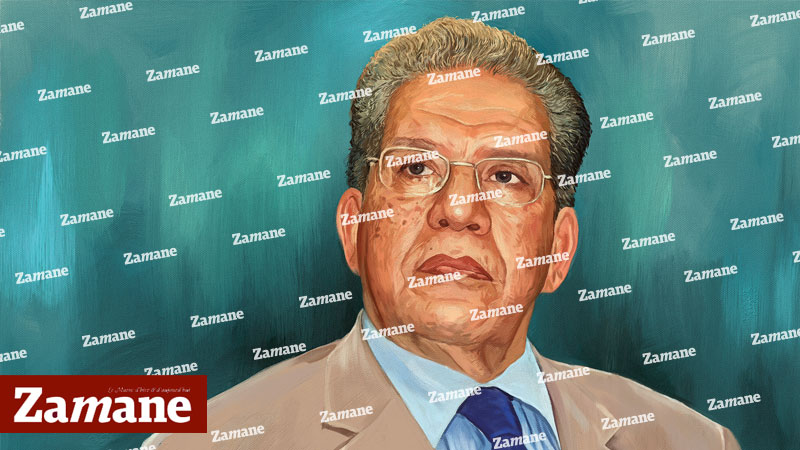

Par Karim Boukhari, Directeur de la rédaction