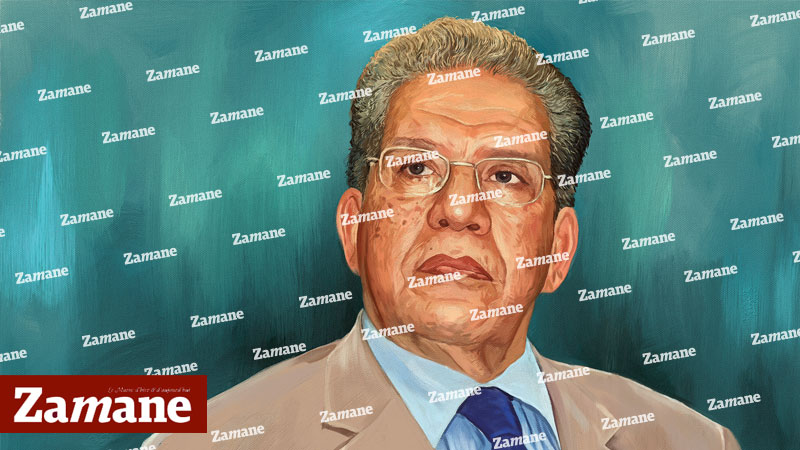

Mohamed Berrada est un personnage atypique. L’ancien ministre des Finances

(1986 – 1994) a plusieurs cordes à son arc. L’expert en économie se mue facilement en sociologue, philosophe et même poète à ses heures perdues. Pour Zamane, il revient sur son parcours, celui de son père, commerçant fassi devenu industriel, mais aussi sur ses espoirs et ses doutes autour du Maroc. Il nous raconte aussi comment il a du faire face à la plus grave crise financière de l’histoire récente du royaume, son mandat d’ambassadeur en France et de sa vision en tant qu’ancien directeur de l’OCP puis de la RAM. Confession d’un grand patron…

Après une carrière si riche et intense, à quoi consacrez vous désormais votre temps ?

Moins qu’une carrière, ce sont surtout des expériences que j’ai vécues. Lorsqu’on atteint un certain âge, le monde, les priorités et les engagements sont différents. On devient plus romantique, quelquefois poète, en tous cas les valeurs de l’humanisme prennent le pas sur les autres. Durant ma vie, j’ai mené plusieurs batailles de terrain où les enjeux étaient souvent financiers, politiques et mercantiles. Aujourd’hui, si je dois dégager une activité, je dirais que ma passion pour l’enseignement est toujours aussi ardente. Lorsque, en 1968, je suis rentré de Bordeaux où j’ai fait mes études, j’ai directement intégré la faculté pour y enseigner. Depuis, je considère que l’enseignement, et plus largement l’éducation, est la mission d’une vie. Je prends toujours autant de plaisir à transmettre à mes étudiants, autant qu’ils me transmettent. J’aime comparer mes cours à une pièce de théâtre. Je suis sur scène et je me produis devant un public qui m’est cher. Et comme vous le savez, un comédien demeure comédien jusqu’au bout. C’est pour cela que je ne suis pas prêt de rendre effective ma retraite. Pour être un bon enseignant, il n’y a pas de miracle, il faut simplement et sincèrement aimer son métier. Tant que j’ai la force, je continuerais à enseigner et à m’engager en faveur de l’éducation qui, à mon sens, est le plus grand défi du Maroc. Ce que je souhaite désormais, c’est que l’on ouvre différents horizons à nos jeunes. Je suis radicalement opposé à la spécialisation précoce, dans le sens où je pense qu’il est vital de comprendre aussi le monde qui nous entoure. D’ailleurs, l’origine latine du mot comprendre (cum-pendere) veut dire « prendre avec ». C’est donc d’un ensemble qu’il s’agit. Chercher la diversité dans l’unité. C’est la pensée que je défends aujourd’hui et qui vaut pour le quotidien et non pas seulement dans le domaine de l’enseignement. En ce sens, j’adhère complètement à la théorie de la complexité défendue par mon ami Edgar Morin, et qui veut que les relations entres les parties soient plus importantes que les parties elles-mêmes. Il en est ainsi de l’interconnexion entre les disciplines. C’est également le cas des disciplines de culture générale comme la philosophie, l’histoire, la littérature ou la sociologie qui se réduisent malheureusement peu à peu au profit des disciplines quantitatives et techniques, alors qu’ils concourent si humblement à l’épanouissement de l’individu.

La théorie est séduisante, mais peut-on se permettre le luxe de soigner la société en profondeur alors que la réalité du terrain exige l’urgence ?

En tant qu’universitaire, je crois profondément à l’approche théorique. Mais je suis également un homme de terrain. Ayant été ministre, ambassadeur, entrepreneur privé et président de grands groupes, c’est aussi une réalité qui ne m’échappe pas. Pour soigner en profondeur comme vous dites, nous ne pouvons nous passer d’une vision globale. Au Maroc, nous avions autrefois un plan de développement qui relie tous les secteurs et qui ne prend pas comme seul objectif la sacro-sainte croissance, un concept exclusivement quantitatif.

Par Sami Lakmahri

Lire la suite de l’article dans Zamane N°108 (Novembre 2019)