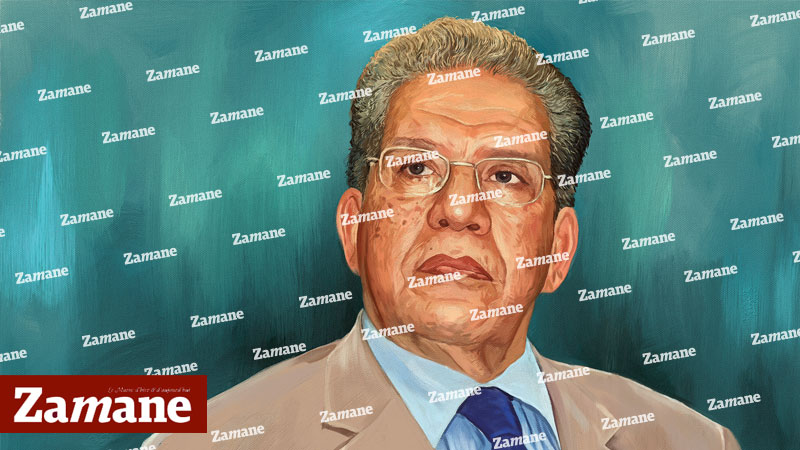

Avec sa bonhommie et sa réserve naturelle qui enveloppent une trajectoire particulièrement riche, Mustapha Idbihi raconte l’émigration, le monde ouvrier et ce métier de tourneur – passeur culturel qui lui a permis d’accompagner les plus grands artistes marocains des années 1970-80. Les mots sont simples, comme l’homme. Et parfois durs et passionnés comme l’univers cosmopolite des fameuses usines Renault à Boulogne – Billancourt où il passé tant d’années et vécu tant d’histoires ; ou le destin tragique de la magnifique Leila Alaoui, qu’il a connue bébé… Zamane accueille un diplômé de l’école de la vie, qui a beaucoup de choses à dire. Sans prétention, en toute humilité.

M. Idbihi, beaucoup vous appellent Mustapha, d’autres Abdellah. C’est Mustapha ou Abdellah ?

Je m’appelle Abdellah, mais avec le temps, on a fini par m’appeler Mustapha. C’est mon nom de scène si vous voulez.

Comment un pur produit de Derb Soltane comme vous a-t-il fait pour se retrouver au cœur de Paris, à 20 ans, un certain Mai 68 ?

C’est la vie qui a voulu cela. Au Maroc aussi, et à Casablanca surtout, il y avait une grande effervescence dans les années 1960. Et je ne parle même pas des années 1950 avec la fièvre de l’après-indépendance. Tout le monde rêvait à l’époque. Rêver, cela voulait dire d’abord aller à l’école pour apprendre un métier et devenir indépendant, financièrement parlant. Le Maroc devenait indépendant, mais nous aussi on voulait devenir indépendants. C’était mon rêve quand j’ai rejoint l’école Ankara, dans mon quartier. Nous étions plusieurs frères et sœurs, mon père était employé dans une société paramédicale. Les événements se sont soudain accélérés. Il fallait trouver sa voie, assurer une formation, gagner sa vie… Avec un autre ami, j’ai même envisagé, à un moment donné, de suivre une carrière militaire, puis j’ai renoncé. Peut-être que ma vie aurait pris une tout autre tournure, qui sait ? Mais j’avais la chance d’avoir un passeport, et une bourse d’études, alors je n’ai pas hésité. Je voulais faire une formation en textile en Belgique, mais j’ai fini par atterrir en France. En plein mai 1968…

Avant Mai 68, vous avez connu Mars 65, avec les événements de Casablanca…

Et comment. La génération dont je fais partie ne peut pas oublier cette date, impossible. J’avais 17 ans à l’époque, je fréquentais le collège Jules Ferry. Les enfants et les adolescents des quartiers 2 mars et d’Al-Fida / Derb Soltane parlent encore de mars 65… Nous avons grandi dans une ambiance très spéciale, électrique. En dehors de l’école, nous ne passions pas le reste du temps à jouer uniquement au foot.

Propos recueillis par Karim Boukhari

Lire la suite de l’interview dans Zamane N°148